2025年5月10日,世界泳联首次将跳水运动员的柔韧度纳入公开测评体系,

测试要求选手双腿伸直坐于地面,双脚抵住挡板,身体前倾并伸展双手至极限,通过红外感应设备精确测量指尖位置与髋关节角度,最终以伸展距离和角度换算综合得分。

也就是我们都知道的坐位体前屈,这一创新方法不仅直观展现选手的关节灵活性与肌肉延展性,更打破了公众对跳水运动“只看水花”的单一认知。

科学完美体育官网登录测评体系的引入,让跳水运动的隐性门槛浮出水面,柔韧度的量化不仅是对运动员能力的客观审视,更是竞技体育向精细化、透明化迈进的缩影。

在这场“无声的较量”中,昌雅妮以32.9分登顶,她的身体前倾幅度达到惊人的58厘米,髋关节开合角度接近180度。

这位以力量见长的选手展现出“橡皮人”般的特质,脊柱与韧带的协同发力甚至让医学专家惊叹。

而陈艺文则以28.8分位列第二,其核心稳定性在伸展过程中近乎零晃动,但肩臂联动稍显僵直,导致伸展距离略逊一筹。

尽管未能突破极限,但其脚踝背屈角度达到职业选手的黄金标准,这与她标志性的“水花消失术”形成技术呼应。

近期状态火热的陈芋汐仅获27.4分,位于第四名的成绩,测试暴露她腰椎柔韧性短板,躯干前倾时出现轻微代偿性侧倾。

王宗源作为这份名单里的唯一男性,以23分荣获第五名的成绩,因为他的骨盆后倾幅度过大,暴露出力量型选手的共性弱点。

排名差异折射出运动员的个体特质,昌雅妮的“反关节优势”与全红婵的“脚踝天赋”证明,顶尖选手往往拥有独特的身体密码,这正是竞技体育的魅力所在。

在技术层面,髋关节灵活性决定空中转体速率,以昌雅妮为例,她接近180度的开胯能力,使得三周半抱膝动作的滞空时间延长0.3秒。

脚踝背屈角度则直接影响入水时的推力传导,全红婵90度的完美折角,正是压水花技术的生物力学基础。

陈芋汐曾在采访中坦言,每日90分钟的筋膜放松与动态拉伸,使其在肌肉量激增的青春期避免了膝关节磨损。

研究显示,柔韧性每提升10%,训练损伤概率下降23%,更为深远的影响在于选材逻辑的革新。

传统跳水选拔侧重力量与协调性,如今柔韧度测试设备的普及,让“脊柱延展性”“肩胛骨活动度”等指标进入青训体系。

当柔韧度从玄学经验转化为可量化指标,运动科学的进步正在重塑竞技规则,这种变革既是对人体潜能的深度探索,也是对训练盲区的理性纠偏。

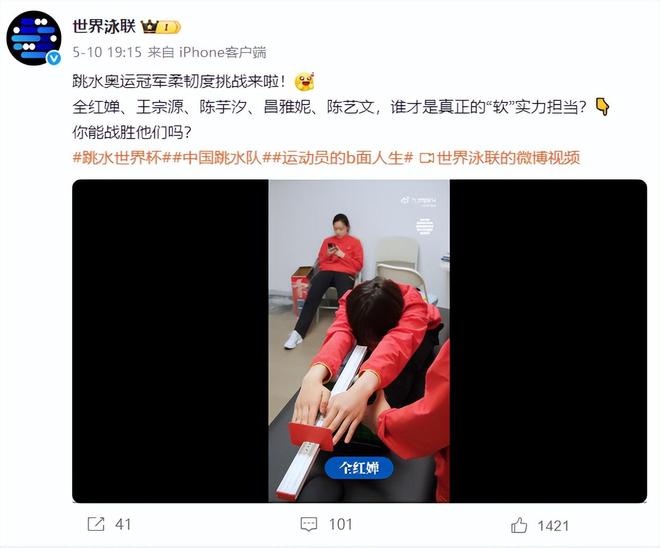

测试过程中,严肃的科学仪器与选手的鲜活个性碰撞出别样火花,全红婵在尝试时用力过猛,头都快栽到腿里面了,起身后吐舌憨笑的画面俘获了无数芳心。

这些片段意外拉近了观众与职业运动的距离,原来奥运冠军也会在基础测试中手忙脚乱,公众认知的转变同样耐人寻味。

测试初期,社交平台充斥着“坐姿摸脚有何难”的质疑,直到健身博主实测发现,普通人的平均成绩仅为职业选手的40%,舆论迅速转向对跳水运动的敬畏。

更有物理教师制作科普视频,通过力学模型解析昌雅妮前倾距离的恐怖之处,相当于在腰部悬挂20公斤重物时的自然下垂极限。

专业性与娱乐性的巧妙平衡,让硬核测试成为绝佳科普载体,当竞技场的细节被显微镜式解剖,观众收获的不仅是茶余谈资,更是对运动本质的深层理解。

昌雅妮的统治性表现或将引发技术流派的更迭,她超越常规的脊柱延展能力,提示着跳水动作设计存在新空间。

某些曾被判定为“身体条件不达标”的高难度动作,可能因特定柔韧素质的突破重现赛场。

对年轻选手而言,这份排名更像是一张动态体检报告,17岁的全红婵在生长突增期仍保持28分的稳定输出,随着骨骼发育完成,其柔韧提升窗口将持续至2028年奥运周期。

陈芋汐的技术短板则揭示出现代运动员的普遍困境,追求力量与爆发力的同时,也要维持关节灵动性。

男子组的突围同样值得期待,王宗源23分的“垫底”成绩,实则较上一代男选手提升15%。

随着针对性柔韧训练方案的优化,男性跳水运动员有望突破力量与柔韧的博弈困局。

排名不是终点,而是新赛道的起点,当柔韧度成为可追赶的明确标尺,竞技体育的进步将从天赋碾压转向系统化精进。

从水花中的惊鸿一瞥到实验室的毫米级测评,这场柔韧度测试既是一场对身体极限的严肃叩问,也是一次打破圈层壁垒的全民狂欢。

这件事情也让我们看到了柔韧性对远动员们的重要性,只有好好训练才能保证自己在比赛或者训练过程中不会受到伤害。

也希望运动员们在为奖牌奋斗的时候好好保护自己的身体,留得青山在,不怕没柴烧。

我们的运动员也会在接下来的比赛中,赛出实力,赛出风采,让全世界都看到我们的实力,那么,这么多的运动员,你最看好哪一个呢?

信息来源:央视体育 2025-05-10 中国跳水队开展柔韧度大挑战,谁是真正的“软”实力担当?来看看各位奥运冠军

信息来源:世界泳联 2025-05-10 跳水奥运冠军柔韧度挑战来啦!全红婵、王宗源、陈芋汐、昌雅妮、陈艺文